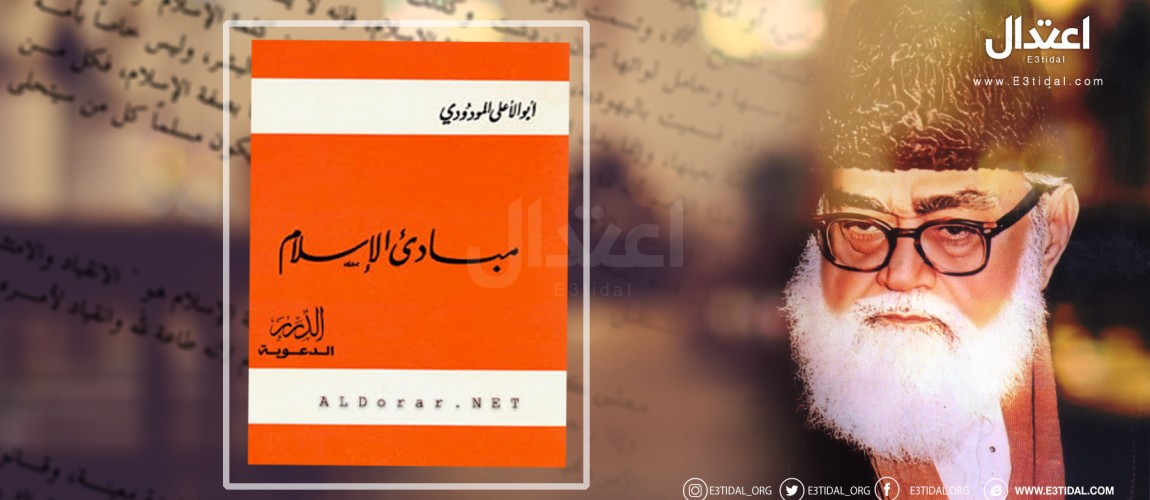

المؤلف: أبو الأعلى المودودي

الناشر: المكتب الإسلامي

عدد الأوراق:80 ورقة

"مبادئ الإسلام" هو من الكتب المهمة في تناول وعرض العقيدة الإسلامية بشكل فكري, وترجم إلى عدة لغات, وانتشر في الهند وقارات العالم الأخرى انتشارًا كبيرًا, وكان في الأصل عبارة عن منهج للتربية الإسلامية في المنطقة التي كان يقطن بها المؤلف, حيث كلفت الإدارة التعليمية في ولاية "حيدر آباد الدكن" المودودي بإعداد كتاب لمنهج التربية الإسلامية بالمدارس قبل الجامعية فكان هذا الكتاب الذي أصبح عنوانه "مبادئ الإسلام".

أقسام الكتاب ومحاوره

ينقسم الكتاب إلى سبعة فصول تمثل أفكار ومبادئ الإسلام الرئيسة, وهي: الفصل الأول: الإسلام، والفصل الثاني: الإيمان والطاعة،,الفصل الثالث: النبوة، والفصل الرابع: الإيمان مفصلًا، والفصل الخامس: العبادات, والفصل السادس: الدين والشريعة، والفصل السابع: أحكام الشريعة.

الإســــــــــــــــــــــــــــلام

يوضح هنا المودودي أبعاد كلمة الإسلام وتباين المعنى مع مسميات متشابهة من أتباع الديانات والفلسفات فيقول في ذلك: إن جميع ما في الأرض من مختلف الديانات، قد سميت بأسمائها، إما نسبة إلى رجل خاص، أو أمة معينة ظهرت وترعرعت بين ظهرانيها، فالمسيحية، مثلًا، أخذت اسمها من السيد المسيح –عليه السلام- وتسمت البوذية على اسم بانيها بوذا، واشتهرت الزردشتية باسمها لأن مؤسسها وحامل لوائها كان زردشت، وكذلك ظهرت اليهودية بين ظهراني قبيلة تعرف بيهوذا، فسميت باليهودية، وهلم جرا.

إلا الإسلام، فإنه لا ينتسب إلى رجل خاص، ولا إلى أمة بعينها، وإنما يدل اسمه على صفة خاصة يتضمنها معنى كلمة الإسلام، ومما يظهر من هذا الاسم أنه ما عني بإيجاد هذا الدين وتأسيسه رجل من البشر، وليس خاصًا بأمة معينة دون سائر الأمم، وإنما غايته أن يحلي أهل الأرض جميعًا بصفة الإسلام، فكل من اتصف بهذه الصفة، من غابر الناس وحاضرهم هو مسلم، ويكون مسلمًا كل من سيتحلى بها في المستقبل،

معنى كلمة الإسلام وحقيقته:

وإذا راجعت معاجم اللغة، علمت أن معنى كلمة الإسلام هو "الانقياد والامتثال لأمر الآمر ونهيه بلا اعتراض"، وقد سمي ديننا بالإسلام لأنه طاعة لله وانقياد لأمره بلا اعتراض، ويضيف المودودي إلى أبعاد فكرة الانقياد الإنساني فكرة انقياد الكون كله إلى الله تعالى: إنه من المعلوم أن كل شيء في هذا الكون منقاد لقاعدة معينة، وقانون خاص، فالشمس والقمر والنجوم مسخرات تحت قاعدة مطردة، لا قبل لها بالحراك عنها والخروج عليها ولو قيد شعرة، والأرض تدور حول قطبها، ولا يدب في ما قدر لها من الزمن والحركة والطريق، دبيب التغير والتبدل، والماء والهواء والنور والحرارة كلها مذعنة لنظام خاص،،،، وللجمادات والنباتات والحيوانات ضابطة، لا تنمو ولا تنقص ولا تحيا ولا تموت إلا بموجبها، حتى إن الإنسان نفسه إذا تدبرت شأنه، تبين لك أنه مذعن لسنن الله إذعانًا تامًا، فلا يتنفس ولا يحس حاجته إلى الماء والغذاء والنور والحرارة إلا وفقًا لقانون الله المنظم لحياته، ولهذا القانون نفسه ينقاد قلب الإنسان في حركته، ودمه في دورانه، ونفَسه في دخوله وخروجه، وله تستسلم جميع أعضاء جسده كالدماغ والمعدة والرئة والأعصاب والعضلات واليدين والرجلين واللسان والعينين والأنف والأذن،

الإنسان والإسلام:

يقدم المودودي في ضوء طرحه تعريف الإسلام رؤيته للإنسان, فلا إسلام بلا إنسان يعتقده ويفعله، ذلك هو الانقياد والتسليم في الواقع الاجتماعي, وفي ضوء ذلك يرى أن للإنسان في حياته جهتين مختلفتين: الأولى أنه منقاد لقانون الفطرة مجبول على اتباعه، والأخرى أنه أوتي العقل وقوة الفهم والتأمل والرأي، فهو يسلم بشيء وينكر آخر، ويحب طريقًا ويكره غيره، ويضع من تلقاء نفسه ضابطة لمختلف نواحي الحياة، أو يقبل ما وضعه غيره من نظام للحياة، فهو غير مقيد من هذه الدنيا، بل قد أوتي حرية الفكر وحرية الاختيار في الرأي والعمل،

هاتان الجهتان المختلفتان توجَدان في حياة الإنسان، كل على حدة، فمن الجهة الأولى هو مسلم قد جبل على الإسلام وفطر على التزامه، شأن غيره من المخلوقات في هذا الكون، وقد عرفت ذلك آنفًا، ومن الجهة الأخرى هو بالخيار في كونه مسلمًا أو غير مسلم، وهذه الأخيرة هي التي تجعل الإنسان على نوعين:

1. إنسان يعرف خالقه، ويؤمن به ربًا ومالكًا وسيدًا لنفسه، ويتبع قانونه الشرعي في حياته الاختيارية، كما هو تابع لقانونه الطبيعي في حياته الجبرية، وهذا هو المسلم الكامل الذي قد استكمل إسلامه، لأن حياته أصبحت الآن الإسلام بعينه.

2. إنسان يرفض قانون خالقه الشرعي في حياته الاختيارية، رغم أنه تابع لقانونه الطبيعي في حياته الجبرية، وهذا هو غير المسلم.

حاجة الإنسان إلى العلم واليقين للطاعة:

إن إسلام الإنسان في حاجة -حتى يحقق أغراضه في الحياة الدنيا- إلى ركنين رئيسين يستخلصهما المودودي, وهما: العلم واليقين, ويقول في ذلك: قد عرفت أن الإسلام، هو طاعة الله تعالى والانقياد لأحكامه وأوامره، إلا أن الإنسان لا يستطيع أن يطيع الله، ويتبع قانونه، ويسلك سبيله إلا إذا علم عدة أمور، وبلغ علمه بها مبلغ اليقين.

إن أول ما يجب على الإنسان بهذا الصدد أن يكون موقنًا من قلبه بوجود الله تعالى، فإنه إذا لم يكن موقنًا بوجوده، فكيف يطيعه ويتبع قانونه؟ وكذلك يجب عليه أن يعرف صفات الله تعالى، فإنه إذا لم يعرف أن الله واحد لا شريك له في ألوهيته، فكيف يرتدع عن طأطأة رأسه ومد يده أمام غير الله؟ وكذلك إذا لم يكن موقنًا بأن الله سميع عليم بصير بكل شيء، فكيف يمسك نفسه عن معصيته والخروج على أمره؟ فيتضح من كل ذلك أن الإنسان لا يمكنه أن يتحلى بالصفات اللازمة التي يجب عليه أن يتحلي بها، في أفكاره، وأعماله، وعلاقاته وفقًا لسلوك صراط الله المستقيم، ما دام لا يعرف صفات الله تعالى ولا يحيط بها علمًا صحيحًا كاملاً، ولا يكفي أن يكون هذا العلم علمًا فحسب، بل ينبغي أن يكون متمكنًا من أعماق قلبه، ليأمن قلبُه من الظنون الخاطئة، وحياتُه من العمل بما يخالف علمَه. ثم يجب على الإنسان أن يعرف ما هو الطريق الصحيح لقضاء الحياة في هذه الدنيا، وفقًا لمرضاة الله تعالى، وأي شيء يحبه الله تعالى كي يختاره، وأي شيء يبغضه كي يبتعد عنه، ولابد –لهذا الغرض– أن يكون الإنسان على معرفة بقانون الله، وأن يكون موقنًا بكون هذا القانون من عند الله تعالى، وبأنه لن ينال وجه ربه، حتى يكون متبعًا هذا القانون اتباعًا كاملاً في حياته؛ فإنه إذا لم يعرف هذا القانون أصلاً فكيف يتبعه في حياته؟ وإذا لم يكن علمه بهذا القانون قد بلغ درجة اليقين، أو كان يحسب في نفسه أنه من الممكن أن يكون في الدنيا قانون آخر مثل هذا القانون في صحته وسداده، فكيف يواظب على اتباعه مواظبة صحيحة؟.

وسيلة الحصول على العلم واليقين:

لكن ما الوسيلة للحصول على هذا العلم وهذا اليقين؟ يجيب المودودي على ماهية الوسيلة إلى الحصول على العلم الصحيح، واليقين المحكم، بصفات الله تعالى وقانونه المرضي والحياة الآخرة بقوله: إن آثار رحمة الله ومعالم بديع صنعه منبثة في كل ناحية من نواحي هذا الكون، وهي تشهد بلسان حالها أنه لم يعن بإيجاد هذا الكون إلا إله واحد، وهو الذي يسير ويدبر شؤونه، وكذلك تتجلى لكل من ينظر في هذه الآثار صفات الله تعالى كلها، بأتم مظاهرها.

فأي صفة من صفات الحكمة، والعلم، والإبداع، والعفو، والكرم، والرحمة، والربوبية، والقهر، والغلبة، وما إليها من صفاته تعالى، لا تلوح من أعماله وبدائع صنعه في هذا الكون، ولكن الإنسان قد أخطأ عقله وكفاءته عامة، في مشاهدة هذه الآثار والتأمل في حقيقتها، وهذه الآثار ماثلة أمام عين الإنسان، ولكن على رغم شهادتها بتوحيد الله تبارك وتعالى في جميع صفاته، فقد قال بعض الناس، إن الإله إلهان! وقال بعضهم: إن لهذا الكون ثلاثة آلهة! واتخذ بعضهم لنفسه آلهة لا تحصى! ووزع بعضهم الألوهية بين آلهة متعددة، فقال: للمطر إله وللنار إله، وجعل لكل قوة من قوى هذا الكون إلهًا خاصًا بها، ثم جعل على رأس الجميع إلهًا أكبر، يلجؤون إليه ويقتدون بأمره! وهكذا خبط العقل البشري في إدراك ذات الله تعالى ومعرفة صفاته خبط عشواء ليس هذا بمقام تفصيله.

فالإيمان بالغيب معناه أن ترجع في معرفة ما لا تعرفه إلى من يعرفه، ثم تصدقه في قوله، إنك لا تعرف ذات الله تعالى ولا صفاته، ولا تعلم أن ملائكته يسيرون شؤون الكون بأمره، ويحيطون بالناس من كل جهة، ولا تعرف ما هو الطريق الصحيح لقضاء الحياة وفقًا لمرضاته تعالى، ولا علم لك بالحياة الآخرة وما يحصل فيها للعباد، فجميع هذه الأمور وأمثالها إنما تنال علمها عن رجل تطمئن إلى صدقه وعفافه وتقواه في جميع شؤون حياته، وتختبره في أعماله النزيهة وأقواله الحكيمة، فتسلم بأنه لا يقول إلا الحق، وأن جميع أقواله جديرة بأن تقبلها وتؤمن بها، فهذا هو إيمانك بالغيب، ولابد لك منه إن أردت طاعة الله تعالى، والعمل بما يحبه ويرضاه، فإنه لا يمكن أن تتلقى العلم الصحيح بهذه الأمور إلا بواسطة الرسول ولا يمكن أن تهتدي إلى صراط الإسلام المستقيم وتسلكه بدون هذا العلم الصحيح.