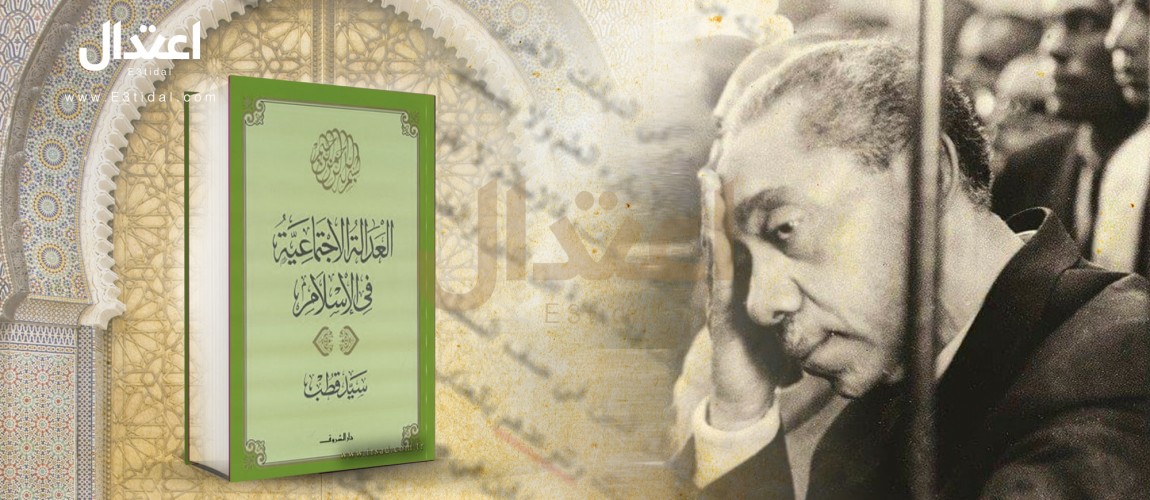

العدالة الاجتماعية في الإسلام (1) - سيد قطب

حول الكتاب

جاء كتاب العدالة في الإسلام في أربعة فصول تناقش قضية العدالة الاجتماعية في الإسلام، ابتدأ الكاتب سيد قطب رحمه الله كتابه بفصل بين فيه العلاقة بين الدين والمجتمع، مقارنا بين الإسلام والديانات الأخرى في نظرته للفرد والمجتمع، وعلاقته بالله والكون والناس من حوله، ثم تناول الشيخ رحمه الله قضية العدالة الاجتماعية من كل زواياها، مبينا طبيعتها وأسسها ووسائلها، ثم ناقش سياسة الحكم والمال والملكية الفردية في الإسلام، واختتم كتابه بتأصيل وتحليل لقضايا الأدب والفن والتاريخ بنظرة متعمقة تدلل على أن الإسلام نظام عقائدي وحياتي يشمل مظاهر الحياة جميعا.

أهمية الكتاب

تتجلى أهمية هذا الكتاب في أنه جاء في وقت ينادى فيه بفصل الإسلام عن مظاهر الحياة، وقصره على شعائر تعبدية تقصيه عن الدنيا، وتجعل منه دينا معزولا، أسوة بما جرى في أوروبا بعد الثورة، حيث تم الفصل الكامل بين الحياة والدين، وغرس الكتاب في شعور ووجدان المسلمين ضرورة الخروج بإسلامهم من العزلة التي تراد له إلى ميادين الحياة، حيث إن المجتمع المسلم لا يستقيم بلا إسلام، والإسلام لا يستقيم تطبيقه معزولا عن ميادين الحياة. ثم عرج الكاتب بتفصيل عن الخلل في سياسة الحكم وسياسة المال، التي أضرت بالعدالة الاجتماعية في المجتمعات، مبينا أهم الركائز التي تقوم عليها العدالة الاجتماعية وهي التحرر الوجداني المطلق والمساواة الإنسانية الكاملة والتكافل الاجتماعي الوثيق، حيث إن كل عنصر مبني على الآخر، شارحا لكل ركيزة منها على حدة. وتزداد أهمية الكتاب مما استشرفه المؤلف عن مستقبل الصراع في الحياة، حيث يفهم المتعمق أن الصراع القادم لن يكون بين معسكرات أرضية بقدر ما هو صراع شديد بين الحياة المادية البحتة التي ترفض الترابط مع السماء، وبين الإسلام الذي يجمع بين الأرض والسماء، والمادة والروح، والكون والإنسان، في إطار لا يطغى فيه جانب على جانب.

الدين والمجتمع بين المسيحية والإسلام

ينظر الناس إلى واقعهم فيرونه لا يسر في كل جنباته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فينظرون بدون تفكير إلى أوروبا وأمريكا، يسعون في استيراد السلع والخدمات التي يحتاجونها بعد مراجعة أرصدتهم وموجوداتهم السوقية، وبدون تفكير ولا مراجعة لرصيدها الفكري وتراثها الإسلامي، يريدون استيراد المبادئ والقيم والنظم والقوانين، ثم هم يعلنون أن دينهم الإسلام وهم حماته ودعاته، ويعزلون الدين عن الحياة العملية بحجة أن الطواغيت والفسدة دائما ما يستخدمون الدين في تخدير الشعوب المحرومة، وتنويم الطبقات الكادحة. وهذه الأفكار لم تكن يوما وليدة الإسلام، ولا تعرفها طبيعته، وإنما هم يحاكون كالقرود دون معرفة مصدر تلك الأكاذيب.

الكنيسة من الطهر إلى السقوط

بعد تحجر اليهودية، نشأت الكنيسة على درجة عالية من التطهر ونظافة الضمير، والسمو بالوجدان، والتجرد الروحي وسماحة النفس، وتركت الدولة تدير شئون الشعوب بما تراه يناسبها من قوانين ونظم، ثم ما إن عبرت الكنيسة البحر إلى أوروبا وحضارة الرومان، حتى وجدت شعوبا تتقاتل على الحياة، ويرون الدين لا مكان له في حياتهم، ومن هنا عاشت الكنيسة في عزلة، شعر معها القساوسة والبابوات بخطورة تلك العزلة على مصالحهم ونفوذهم الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، فوقع الصراع بين القساوسة وأباطرة الحكم، وساند العوام الكنيسة، وتوافقت السلطتان الدينية والسياسية على حماية مصالحهم، على حساب طحن الشعوب واستخدم الدين كمخدر ومسكن للشعوب، وبهذا التوافق صارت الكنيسة سلطة مقدسة تملك رقاب العباد في الدنيا، وتبيع صكوك غفران الآخرة، ومن ورائها محاكم التفتيش تقتل كل من اتهم بالإلحاد. ولما بدأت معالم صحوة فكرية حاربتها الكنيسة، ووقفت حائط صد في وجه العلم والعلماء، فتفوق العلم، وتولدت الصناعات وصار المجتمع على معسكرين، عمال بسطاء، وأصحاب رؤوس أموال، واختارت الكنيسة معسكر رؤوس الأموال فانضمت له، وانفجر معسكر الكادحين، فثار على المعسكر الديني الرأسمالي جملة، وكرهوا الدين وحاربوه، وفصلوه عن الحياه برمتها.

الإسلام يرفض العزلة

أما إسلامنا فقد نشأ في مجتمع بدوي لا سيطرة عليه لملك ولا امبراطورية، وتولى هو ضمائر الناس وسلوكياتهم، ووضع لهم قوانينهم ونظمهم، وربط بين عالم الأرض وعالم السماء، ولم يفصل بين النشاط العلمي أو العملي والدين، ولم يتعدد جوهره وإن اختلف سلوكه ومظهره، ولم يُنشِئ حياة منعزلة عن واقع الناس ونظامهم، فحقيقة الإسلام أنه لا يستقيم في عزلة عن المجتمع، ولا يستقيم المجتمع وهو معزول عنه، ولا يكتمل إسلام الناس وحياتهم قائمة على غير منهج الإسلام، فالإسلام كل لا يتجزأ، ولا تنفصل شعائره التعبدية عن قيمه السلوكية، والحياة فيه كلها عبادة سواء أكانت في عمل الدنيا أو في عمل الآخرة.

موقف الإسلام من رجال الدين

ليس في الإسلام كهانة ولا وساطة بين الله وعباده، وكل مسلم يستطيع أن يتصل بربه بلا كاهن أو رجل دين، والحاكم المسلم لا يستمد ولايته من الحق الإلهي، وإنما يستمدها من المسلمين، ومن تنفيذ شريعة الله والاحتكام إليها. ليس في الإسلام رجل دين بما هو معلوم في الديانات الأخرى، لكن فيه علماء بالدين، لا سلطان لهم بذلك على رقاب الناس، والإسلام لا يكره العلم ولا يضطهد العلماء، بل افترضه على الناس، وأوجب توقير أهله ورفعهم عند الله درجات، فالإسلام لا يقوم على الخوارق والمعجزات، وإنما على التأمل والنظر في آيات الله، فلا جفوة بين الدين والعلم الصحيح. لا ينكر أحد وقوف رجال الدين في صف السلطان وأصحاب المال في بعض عهود التاريخ، ولكن روح الإسلام تنكر ذلك وتتوعدهم بالعذاب جزاء ما اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، ولقد حفظ التاريخ مواقف بطولية لعلماء صادقين في صفوف الحق لم يخافوا في الله لومة لائم. إن الإسلام لا يدعو إلى الوقوف بالناس عند شكل تاريخي معين، وإنما يدعو للتطور وفق ثوابت الإسلام، بمراجعة رصيدنا الفكري وتراثنا الإسلامي.

طبيعة العدالة الاجتماعية في الإسلام

لن ندرك العدالة الاجتماعية في الإسلام إلا بإدراك التصور الكامل للإسلام مع الألوهية والإنسان والكون، فالإسلام نظام شامل لا يتعامل مع الحياة كل مجال على حدة بمعزل عن بقية المجالات، لكنه تناول علاقة الخالق بالمخلوق، والإنسان بنفسه، والإنسان بالكون، والفرد بالجماعة، والفرد بالدولة، والناس ببعضهم البعض، والجيل بالأجيال السابقة واللاحقة، ولقد كانت الإنسانية قبل الإسلام لا تستقيم على تصور شامل في العلاقات بين الله والناس، والناس والكون حتى جاءهم الحق. لقد خلق الله قوى الكون كلها لتكون صديقا مساعدا ومتعاونا مع الإنسان، ولم يتركه بلا رعاية وعناية مع تلك القوى، فأمسك السماء أن تقع على الأرض، ومنع الليل أن يدرك النهار، والشمس أن تدرك القمر، وإنما هو نسق عجيب متكامل، مهيأ لحياة آمنة، وأمر الناس بإقامة حياتهم على شرعه ومنهجه وفق نسق بديع كما نسق الكون الذي أبدعه الله سبحانه الذي أحسن كل شيء خلقه.

بين الروحية والمادية

لقد ظل الصراع قائما بين القوى الروحية والمادية، والناس معتقدون أن خلاص الروح يعني كبت الجسد وتعذيبه، أو على الأقل إهماله، حتى جاء الإسلام، فإذا هو يعرض صورة متكاملة متناسقة لا تعارض فيها ولا عوج ولا اضطراب، يجمع بين الأرض والسماء، ويؤلف بين الروح والجسد، ويوازن بين العبادة والعمل، ويجعل الكل في طريق واحد، هو الطريق إلى الله. إن الإنسان كالكون، كلاهما في ذاته وحدة مركبة، فالكون وحدة مركبة من الظاهر المعلوم والغيب المجهول، والإنسان وحدة مركبة من أشواق متطلعة إلى السماء، ونزعات ملتصقة بالأرض، متى انفصلت أجزاء كل وحدة وقع الخلل والاضطراب. إن الإسلام دين الوحدة بين القوى الكونية جميعا، لأنه دين التوحيد، توحيد الإله، وتوحيد الأديان كلها في الإسلام، وتوحيد الرسل في التبشير لهذا الدين "إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون"، وهو دين الوحدة في العبادة والمعاملات، والروحيات والماديات، والدنيا والآخرة، وهذه الوحدة التي دلت على شمول الإسلام لكل الحياة، هي التي جعلتنا ندرك معالم العدالة الاجتماعية في الإسلام.

إن الحياة في نظر الإسلام تعارف وتراحم وتعاون وتكافل بين المسلمين بوجه خاص وبين الناس بشكل عام، تقوم على أسس محددة، ونظم مقررة عكس ما كان في النصرانية قبل الإسلام حيث لا تشريع واضح، ولا واقع محدد معلوم. ومن روعة الإسلام أنه يضع نظمه وتشريعاته، وعظاته وتوجيهاته، بما يعالج قصور الإنسان دون أن يتغافل الفطرة الربانية فيه، فالإنسان خلق يحب الحرص والشح والبخل، والإسلام جاء يدعو إلى الكرم والبذل والعطاء، فجاءت التشريعات تراعي حب الإنسان للمال والخير، وتضع ضوابط البذل والزكاة والصدقة، بما لا يجعل الفرد يطغى بمطامحه على مصلحة المجتمع، ولا المجتمع يطغى على ميول الإنسان وفطرته.

العدالة الاجتماعية في الإسلام

في الإسلام كل ما ليس حراما فهو حلال، ليتسع المجال أمام الناس، فيحدثوا توازنا في الحياة مهما تطورت وتغيرت وتملكتها الحداثة. والعدالة قيمة من بين قيم الإسلام الكثيرة المتمازجة، أوسع من أن تتخلص في العدالة الاقتصادية وفقط، فقد قرر الإسلام مبدأ تكافؤ الفرص، والعدالة بين الجميع، وترك الباب مفتوحا للاجتهاد في باب العدالة الواسع، بما يساير واقع الناس، والإسلام لم يطالب بالمساواة بين الناس في المال، وإنما أقر تكافؤ الفرص ليمنح كل فرد فرصته في الكسب وفق جهده المبذول واستعداده النفسي والفكري والبدني، إذ إن العدالة تقر اختلاف الناس في امتلاك المال لاختلاف قدراتهم واستعداداتهم شريطة المساواة في منح الفرص، والكفاية لكل فرد في المجتمع، لتتماسك الحياة، ويتناسق المجتمع، وتتسق وحدة الأمة مع وحدة الكون مع وحدة الحياة.

طبعة دار الشروق الـ13 – لسنة 1993 – 228 صفحة